Eugène Christophe en fin de carrière. |

Après avoir évoqué ses souvenirs d'enfance, le vaillant routier racontera comment il vint au sport cycliste, quelles furent sa plus rude victoire et celle dont il reste le plus fier. Il parlera des grands coureurs contre lesquels il lutta et dont beaucoup ont aujourd'hui disparu. C'est toute l'histoire du cyclisme sur route depuis vingt ans qui revit dans ces pages, simplement écrites, mais sincères et très émouvantes. Christophe s'y révèle une fois de plus brave homme, loyal et consciencieux.

Paru dans le magazine "Miroir des Sports" du n° 125 du 23 novembre 1922 au n° 147 du 26 avril 1923. |

| |

|

|

Le populaire champion cycliste qui, après vingt ans de succès, vient de prendre sa retraite, évoque ici, dans les premiers chapitres de ses mémoires, ses souvenirs d'enfance. On reconnaîtra déjà dans le petit garçon réfléchi et appliqué qui ne faisait pas l'école buissonnière, le Christophe calme, persévérant, qui ne laissa rien au hasard chaque fois qu'il prit le départ dans une épreuve pour y disputer sa chance.

CHAPITRE PREMIER - UN PREMIER REGARD EN ARRIÈRE

Quand un homme jouissant d'une certaine popularité annonce qu'il va publier ses souvenirs, on ne manque jamais de dire : « Cette fois, il est bien fini, puisque, au lieu de continuer à exercer sa profession, il s'apprête à nous raconter des histoires ».

Je ne me sens pas fini, mais j'approche de la quarantaine. Ce qui est encore la force de l'âge pour un industriel, un commerçant, un fonctionnaire, n'est plus l'âge de la force pour un athlète. Il faut savoir s'arrêter. Je vous jure que j'en ai eu quelquefois la tentation quand je roulais la caisse sur nos belles routes de France que j'aime tant, alors que la fâcheuse défaillance me cramponnait à l'estomac ou aux reins. Je poussais tout de même parce que j'ai toujours considéré qu'il ne faut abandonner qu'à la dernière limite, et j'avais tellement raison que, m'étant remis peu à peu, je retrouvais mes moyens pour finir dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est différent. Je crois, sans fausse modestie, avoir fait preuve d'assez de persévérance pour me permettre de descendre de machine sans qu'on m'accuse de « laisser ça là » prématurément. Je ne connais rien de plus triste qu'une jolie femme qui continue à faire la coquette malgré ses rides, un ténor qui essaye encore de chanter avec une voix enrouée, un ancien champion qui prend encore le départ pour arriver au deuxième contrôle quand le peloton de tête approche du but.

Il faut exercer son métier avec conscience, avec passion même, tant qu'on possède les qualités nécessaires pour le faire bien, c'est-à-dire honnêtement. Et puis, quand l'âge vient, ce qui n'est déshonorant pour personne, il faut laisser la place aux jeunes. Quand je jette un coup d'oeil derrière moi, j'aperçois sur la route de rudes gars capables de remplacer les coureurs de ma génération. Etre cité en exemple à ces jeunes-là me fait plaisir, je ne le cache pas. Je ne leur ai jamais ménagé les conseils d'une expérience acquise péniblement à la force des jarrets. Qu'ils aillent de l'avant, qu'ils recueillent à leur tour les fleurs qu'on plaçait dans nos mains poussiéreuses et crispées à mes camarades et moi quand nous nous arrêtions avant le tour d'honneur. Lorsque j'irai les voir grimper la côte de Dourdan au passage des futurs Bordeaux-Paris, je ne dis pas que je n'éprouverai pas un petit serrement de cœur, car on n'est pas insensible aux ovations de la foule et j'aimais le succès, mais je serai le premier à les applaudir sans la moirdre jalousie.

- Je deviens provisoirement journaliste -

Donc, le Miroir des Sports me demande mes Mémoires pour ses lecteurs. J'avoue que d'abord, ça m'a un peu effrayé. Il y a longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école et cent kilomètres au train me font moins peur que cent pages de «copie». Mais quoi, les lecteurs du Miroir des Sports, je les connais. Ce sont tous ces sportifs aimables et enthousiastes qui, sur le parcours des grandes épreuves, m'ont prodigué si souvent leurs encouragements, ce sont des amis. Comment ne pas me sentirà l'aise avec eux? Je n'ai pas l'intention de les éblouir par des récits dramatisés où la vérité serait malmenée. Je dirai ce que j'ai vu, tout simplement, et j'ai vu beaucoup de choses. Des anecdotes, des histoires, j'en connais assez pour remplir une dizaine de chapitres. Dix chapitres, ça représente à mes yeux dix bonnes étapes, mais j'en ai vu bien d'autres ! Sur la route blanche, je mettais de grosses lunettes à cause de la poussière. Aujourd'hui, devant mes feuillets de papier blanc, je mets mes lunettes d'écaille car je n'ai plus de très bons yeux. J'ai aussi changé de machine. Celle qui est là maintenant, devant moi, n'est plus qu'une machine à écrire et il me faut, travailler avec les doigts après avoir si longtemps travaillé avec mes pieds. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît, mes chers lecteurs. Et allons-y !

- Mes débuts dans le monde -

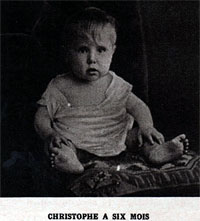

Je suis né à Paris, 24, passage du Havre, près de la gare Saint-Lazare, le 22 janvier 1885. Ma mère était Savoyarde. Mon père, le neuvième d'une belle nichée de vingt et un enfants, était Picard. Une si nombreuse famille aurait dû se multiplier encore. Et pourtant, à part mon frère, il n'y a plus que moi et mon fils comme représentants du sexe mâle chez les Christophe.

Il paraît que je pesais douze livres en naissant, de sorte que j'ai débuté dans les poids lourds, mais rien ne laissait présumer que je m'adonnerais à la boxe ni même au cyclisme, d'autant qu'on pédalait peu à cette époque. Mes parents m'envoyèrent en nourrice à Sou-ligné-sous-Bulon, près du Mans, dans la Sarthé, et j'eus l'honneur d'être le premier nourrisson d'une série de soixante bébés. Maman Lautru, ma nourrice, à qui je  garde une très profonde affection, est encore de ce monde et soigne toujours ses jeunes pensionnaires avec le même dévouement. J'ai eu le plaisir de lui rendre visite dernièrement en allant voir disputer la Coupe des voiturettes au Mans.

garde une très profonde affection, est encore de ce monde et soigne toujours ses jeunes pensionnaires avec le même dévouement. J'ai eu le plaisir de lui rendre visite dernièrement en allant voir disputer la Coupe des voiturettes au Mans.

Ma première performance, je l'accomplis à neuf mois en faisant mes premiers pas, ce qui n'était pas si mal pour un bébé de mon poids. J'ai donc commencé par le footing comme tout le monde, mais nous étions encore loin du sport.

Comme souvenir de mon temps de nourrice, j'ai gardé au pied droit la cicatrice d'une brûlure. Cet accident n'est imputable qu'à ma gourmandise. Si je devais dans la suite montrer quelques qualités physiques, j'étais en effet déjà pourvu d'un défaut solide qui ne m'a jamais quitté et que j'ai seulement mis de côté chaque fois que j'ai commencé mon entraînement : j'aime la bonne chère. Au ravitaillement, je n'ai jamais été le dernier à sauter sur le poulet froid, les tartelettes et les bananes. C'est en voulant pêcher des légumes dans la marmite accrochée sous la grande cheminée de maman Lautru, que je me renversai de l'eau bouillante sur le pied. J'ai bien chanté ce jour-là. Mon entraînement respiratoire était déjà commencé.

Mon excellent appétit, ma gourmandise, ne furent pas atténués par cette aventure. Ma nourrice m'a souvent rappelé en riant qu'elle me trouva plus d'une fois derrière la maison en train de pratiquer à mon profit le triage des épluchures de fruits. Et quelle peur elle eut en me découvrant un jour sous la vache très occupé à téter celle-ci. La bonne bête, heureusement, ne s'avisa pas de se coucher, sans quoi j'aurais passé un mauvais quart d'heure.

- Mon enfance à Paris -

Vers l'âge de cinq ans, je fus ramené à Paris par mes parents, ainsi que mon frère plus jeune que moi d'une année. Autant mon cadet faisait preuve d'un caractère agréable, autant je me montrais taciturne. Ce défaut m'a rendu très malheureux dans mon enfance car je me suis fait détester par tout le monde. En revanche, on était unanime à me reconnaître obligeant. Des commissions pouvaient m'être confiées en toute sécurité, ainsi que la garde des enfants.

J'avais neuf ans quand mes parents quittèrent le passage du Havre. Notre logement était trop sombre. Ma vue s'en étart ressentie et je devais porter des lunettes, d'où mon premier surnom de « Père Lunettes ». Je devais, dans la suite, en porter bien d'autres parmi lesquels « Cri-cri » est, je crois, resté le plus populaire. Nous allâmes nous installer au 22 du quai de Béthune, dans la paisible île Saint-Louis, 1' « île aux vaches » du temps des Gaulois. Notre nouvelle résidence était claire, bien aérée et je m'y plaisais; mais il y avait tout près, les quais de la Seine qui me plaisaient bien davantage. L'eau exerçait sur moi une telle attirance que le jeudi 10 avril 1894 — je n'oublierai jamais cette date — j'exécutais un plongeon en face la Halle aux Vins.

Ce fut véritablement l'événement le plus marquant de mon enfance et tous les détails en restent présents à ma mémoire.

A cette époque, les pompiers de la caserne de la rue de Poissy venaient faire l'« école du clairon » sur la berge du quai de la Tournelle, en face le quai de Béthune, où nous habitions. Vous pensez bien que mon frère et moi n'étions pas différents des autres gosses. Cette musique, pourtant discordante parfois, nous intéressait vivement. Après le départ des pompiers, nous restions à jouer sur le quai et il nous arrivait de nous approcher un peu trop du bord. C'est ainsi qu'un jour, apercevant une barque amarrée derrière une péniche le long du quai, je m'amusai à sauter dedans avec mes camarades. Plusieurs fois, je passai du quai dans l'embarcation et vice versa quand, calculant mal mon élan, un dernier coup, je tombai à l'eau.

Mes petits amis se sauvèrent épouvantés. Seul, mon frère resté sur place, songeait à crier : « Au secours !... » A demi asphyxié déjà, je me répétais : « C'est fini, je ne verrai plus personne ! » Tout se brouillait et je ne repris conscience de ce qui se passait que quand le marinier de la péniche m'eut attrapé au collet et remonté sur le quai, devant les douaniers accourus. Savez-vous quelle fut alors ma première préoccupation? Retirer mon tablier et mes chaussons pour les tordre afin de rentrer à la maison aussi sec que possible, afin de cacher mon accident à mes parents. Un brave cantonnier me reconduisit. Ma mère, qui, d'abord, avait cru à un simple bain de pieds, comprit vite le danger que j'avais couru. L'émotion qu'elle en ressentit m'évita la correction que je redoutais et bientôt, au chaud dans mon lit, je pus me féliciter de l'heureux dénouement d'une aventure qui aurait pu tourner plus mal.

C'est égal, je me revois toujours dans la Seine, les bulles blanches devant mes yeux, avec des herbes à ma gauche. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence immédiat, profond comme la mort, dès qu'on a la tête sous l'eau. Cette impression persista, si vivace chez moi, que pendant au moins deux années, je nageai sans oser plonger. Et, depuis ce temps, quoique sachant bien tirer ma coupe, je suis toujours très sérieux en mer ou en rivière et, même dans une barque, on ne m'a jamais vu me livrer à des excentricités comme tant de canotiers qui font les font, le dimanche, à Nogent ou à la Grenouillère.

- Je fais du yachting -

Quoique instruit par l'expérience et devenu très prudent, je prenais beaucoup de plaisir à me baigner, à pêcher ou à jouer au bateau à voile. N'ayant pas toujours en poche l'argent nécessaire, nous nous réunissions à plusieurs copains, le jeudi, pour nous présenter au guichet des « Bains parisiens », situés à l'époque quai d'Orléans, en aval du pont de la Tournelle. Nous demandions à l'aimable caissière de nous consentir des prix de faveur, ce qu'elle faisait, d'ailleurs, couramment, après avoir paru hésiter. Je ne dirai jamais assez combien cette brave femme a rendu service à la jeunesse du quartier. Nous restions là tout l'après-midi, jouant à chat perché, courant, faisant des exercices au trapèze, aux, anneaux, organisant des « concours de coulant », ce qui consistait à aller le plus loin possible en nageant sous l'eau. Nous étions déjà de petits sportsmen.

Quand la saison des bains se terminait venait le tour du bateau à voile au Luxembourg. Ah ! ce bateau, m'en a-t-il fait faire du mauvais sang ! Avant que je décide mes parents à me l'acheter. j'avais essayé d'en fabriquer un moi-même. Le destin a voulu que je devienne, sur le tard, constructeur de vélos, mais comme constructeur naval, dans mon jeune âge, je n'ai jamais été bien brillant. J'essayais de façonner des coques avec des bûches que je taillais grossièrement à la hache ou à la plane. Ça allait encore à peu près pour l'extérieur, mais quand il s'agissait de creuser l'intérieur, ça n'allait plus du tout. Je plantais quand même des mâts là-dessus, les attachant avec des ficelles et découpais de vieux mouchoirs pour obtenir les voiles. Je n'étais pas content de mon travail et, d'ailleurs, ma mère m'obligeait à recommencer la semaine suivante en pratiquant, chaque vendredi matin, le nettoyage par le vide.

Un beau jour vint pourtant. J'avais tellement supplié maman qu'elle consentit à nous acheter un bateau pour deux. Je devais, du reste, prendre immédiatement le commandement. Mon frère a toujours été plus arrangeant que moi, moins personnel, plus insouciant. Il m'abandonnait souvent sa part de friandises pour me voir travailler à sa place, c'est-à-dire faire les commissions.

Un beau jour vint pourtant. J'avais tellement supplié maman qu'elle consentit à nous acheter un bateau pour deux. Je devais, du reste, prendre immédiatement le commandement. Mon frère a toujours été plus arrangeant que moi, moins personnel, plus insouciant. Il m'abandonnait souvent sa part de friandises pour me voir travailler à sa place, c'est-à-dire faire les commissions.

Quand je mis ce fameux bateau à l'eau pour la première fois, il faisait bien froid. Ce devait être en novembre ou décembre. La nuit tombait vite. Pourtant, après l'école, je trouvai le temps de courir du quai de Béthune jusqu'au Luxembourg et d'admirer sur le bassin mon joli navire. Mais quelle émotion ! Au moment où le tambour battit pour chasser les promeneurs du jardin, le vent venait de coller mon cher joujou contre le socle du jet d'eau ! Malgré le froid, j'allais carrément descendre dans le bassin quand une saute de vent renvoya le bateau au bord. Alors, je courus de toutes mes forces jusqu'à la grille. J'avais eu bien peur de rester enfermé dans le jardin. Et il me fallut galoper encore pour être de retour à la maison à six heures. La mère ne plaisantait pas, en effet. Ma petite main, crispée sur mon précieux bateau, aux voiles raidies par la glace, était toute gelée. Mais je n'hésitais pas à prendre beaucoup de peine pour avoir un peu de plaisir.

- Mon séjour à l'école -

Mon enfance, naturellement, ne s'est pas passée exclusivement à jouer. Cela aurait été trop beau à l'époque et bien désagréable par ses conséquences dans la suite. Je suis donc allé à l'école comme tout le monde. Ah ! ça n'a pas toujours été comme sur des roulements à billes, ou en roue libre, vent dans le dos, et l'on m'aurait bien surpris, à ce moment-là, en m'annonçant qu'un jour, j'écrirais mon histoire.

J'avais une prédilection marquée pour la géographie, l'arithmétique, la gymnastique, les travaux manuels. Mais l'Histoire de France, quel cauchemar ! Les dates, les noms se mélangeaient dans ma tête. Quand il fallait les citer dans mes leçons ou mes devoirs, je ne les trouvais jamais. Il s'ensuivait que je subissais les rigueurs réservées aux élèves obtenant des notes médiocres et c'était celles-là que me donnait généralement l'instituteur.

Et l'orthographe avec ses pluriels compliqués, et les analyses — ça, c'était le record — avec leurs « l' apostrophe » mis pour le ou la, qui me paraissaient terribles ! Je me gratte encore le cuir chevelu en pensant à mes terreurs d'alors, aux corrections que j'ai reçues. Si le père Christophe savait me donner le nécessaire, en disant : « Pour faire de bons chevaux, il faut faire de bons poulains », il savait aussi taper, même un peu fort. Son autre maxime était : « J'tape d'abord, j'dis l'motif après. » Là encore, il y avait des apostrophes.

Enfin, le certificat d'études arriva et je réussis à le passer, pas brillamment, bien sûr. Je me suis accroché au peloton de tête et, si je ne me trompe pas, le passage à niveau s'est refermé derrière mon suivant immédiat. Vous avez compris que j'étais l'avant-dernier. La récitation me sauva. On me demanda « un trait de Louis XII ». Cette anecdote me plaisait beaucoup. On y voyait un seigneur qui avait battu un pauvre laboureur puni par le bon souverain. Je trouvais cela tellement juste que je récitai ma petite histoire avec une grande assurance et j'obtins une bonne note. Sans cela, je serais parti immédiatement en apprentissage, ce qui m'aurait beaucoup vexé, car j'avais de l'amour-propre.

- Je ne mords pas à l'anglais -

J'usai donc une année de plus mes fonds de culottes sur les bancs de l'école. Mais quelle déception lors de ma rentrée au cours complémentaire ! Ce n'était pas assez des difficultés de la langue française ; ce satané M. Desombres avait épinglé à son programme un cours d'anglais. Ce fut le bouquet. J'avais tellement de mal à traduire les verbes to be, to have, pour ne presque rien apprendre que je désirais de plus en plus quitter l'école pour aller travailler le fer. Une autre raison, impérieuse celle-là, me poussait vers une existence nouvelle. Je commençais à monter à bicyclette et j'avais besoin d'argent pour payer la location d'une machine. J'étais loin de me douter, à cette époque, que le « vélo » jouerait un rôle aussi considérable dans ma vie, mais je l'aimais déjà et je n'ai jamais cessé depuis.

Ayant obtenu le prix de travail manuel pour des ouvrages de menuiserie, je désirais cependant apprendre à travailler le fer. J'avais remarqué, en effet, que le bois, sensible aux variations de la température, ne restait pas toujours bien ajusté. Le fer me séduisait davantage. Je n'avais pas réfléchi que ce genre de travail est bien plus dur. Je devais m'en apercevoir par la suite.

Sans presque prendre de vacances, je quittai l'école de la rue Saint-Louis-en-l'Ile pour entrer en apprentissage chez M. Théza, 13, rue Chapon, le 29 août 1898.

Chap.2 - Quand j'étais apprenti